相澤病院の健康があいことば

コンパスであいことばがスタートしたのが2015年。この10年間、さまざまな医療、特にがんについて深掘りをしてきました。実は一度も伺っていなかったのが、今回のテーマ「手術」です。

なぜ、切るのか。

医療は日進月歩。陽子線治療や免疫療法など、がん治療の分野でも、様々な治療法が誕生し、進化を続けている。一方で、今もなお、がん治療のスタンダードとしてあり続けるのが手術だ。

今回は、相澤病院で外科医を束ねる西田医師に話を伺う。

がん治療の中で手術はどんな位置付けなのでしょうか。

まず、がん治療には大きく分けて3つの方法があります。今回説明する「手術療法」、陽子線などの「放射線療法」、抗がん剤で知られる「化学療法」です。その中で、どなたもイメージしやすい治療法が手術ですよね。

がんの治療法の中でも最も歴史が長く、最近では、大きく切開せずに手術をする鏡視下手術や、ダヴィンチに代表されるロボット支援下手術といった進化を遂げながら、がん治療の有用な治療法として、今日まで発展してきました。

手術は、切除によって根治を目指せる唯一の治療法なのです。

手術は、がんを治せる唯一の方法ということでしょうか。

そういうことではありません。病巣を直接的に取り除くことが可能な唯一の方法ということです。

「完治」という言葉があります。完全に治ったという意味ですが、がん治療の場合には時間軸も関係してきます。その完治より少し狭義が、根本から直接的に取り除く「根治」です。

まさに手術にできることです。

手術には、完治のイメージがありました。

「手術=完治」と思いますよね。手術すれば、がんを全て取り除くことができ、元通りになると。

がんという病気は、そんなに単純ではありません。

例えば大腸がん。見えている腫瘍を完全に切除できたとします。しかし、血管やリンパ管に浸潤していて、時間を経て、肝臓や肺に出現することがあります。

なぜ、切るだけではないのか。

手術はがんそのものを直接取り除けるために、明快な治療法と感じていたが、そこには少々の誤解があったようだ。

転移や再発ですね。

そうです。血液検査や画像診断などの技術は進歩していますから、腫瘍の広がりや性質は、術前にかなり把握できます。とはいえ、ミクロレベルの微細ながん細胞を把握することは至難の業です。

私たち外科医は、「見えない場所にも、見えないがんがすでに届いているかもしれない」と疑って、治療方針を検討します。ただし、闇雲に治療を拡大することは、患者さんの負担になるので、そこは慎重に検討を進めます。

見えないがんに打つ手は?

あります。術後補助療法がそのひとつです。

手術のあとに化学療法や放射線療法をプラスするもので、転移や再発の予防として行われます。手術だけでは太刀打ちできないがんに対抗するため、複数の治療法を組み合わせて行われることが多くなっています。

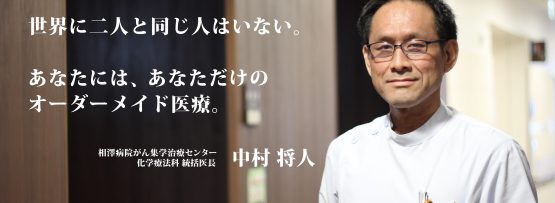

このような方法で、高い治療効果をめざすのが、「集学的がん治療」です。相澤病院では、2007年にがん集学治療センターを開設し、集学的がん治療を推進しています。

集学的治療があれば安心ということでしょうか。

集学的治療をしていても、また病変が見つかることもあります。それが取り除いたがんの「再発」なのか、血管やリンパ管を通って他の臓器に広がった「転移」なのか、あるいは全く別の新しいがん「原発」なのか。

がんという病気は、そんなに単純ではないということです。

完治は、いつなのでしょうか。

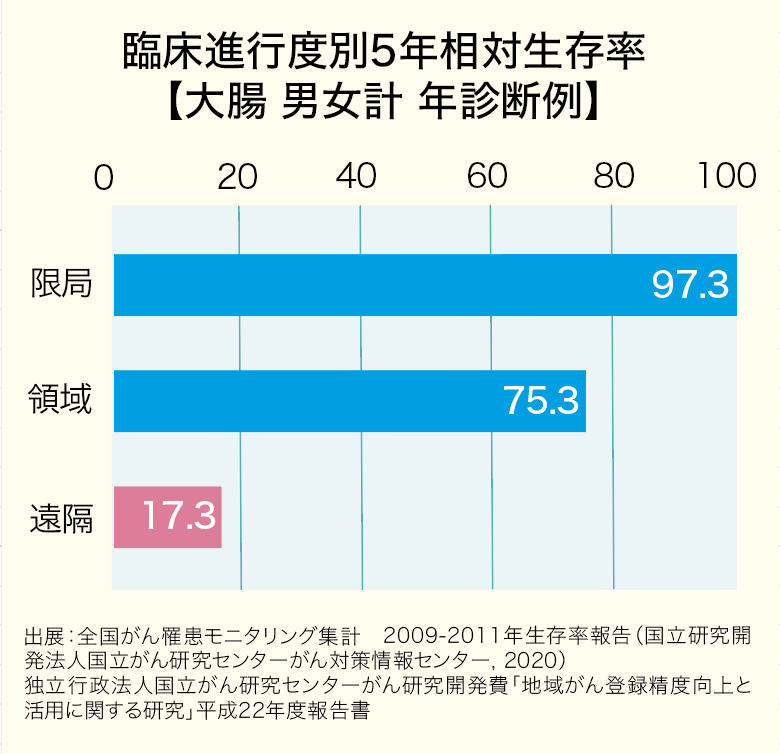

がんは長い年月の中で、いろいろな動きをしますので、5年間をひとつの目安としています。5年後に生存しているひとの割合を示したものが「5年生存率」で、一般的ながんであれば、術後5年間に再発などがなければ治癒とみなされます。

切れば治る。切って終わり。ではないとわかりました。

その通りです。切ることは外科の仕事ですが、切ることだけが外科医の仕事でもありません。切るだけが、がん治療ではないということです。

がんを切るか、切らないかではなく。

切るだけが外科医の仕事ではないと言い切る西田医師。外科医らしい歯切れの良い言葉が続く。

切るだけが、がん治療でないということは?

切らない選択です。

手術で治せるのであれば、最善を尽くしたいのが外科医です。しかし、なんでも切ればいいと考えているわけではありません。切らない判断も外科医には重要です。

どのような場合に、切らない判断があるのでしょうか。

技術的には可能でも、術後の回復を考慮するとQOL(生活の質)が下がる危険が高い場合です。また、高齢者や根治が見込めない場合なども。

なんでも治すことができる万能な治療法はありませんから、患者さんの病状やお考え、優先すべきことを踏まえて、治療法を選択していく必要があります。

治療法は、どのように決定されるのでしょうか。

診察時に患者さんと決定していきますが、その前に患者さんごとの治療方針を一つひとつ検討する「キャンサーボード」という会議があります。関係するあらゆる診療科の専門医が集まり、病院としての提案を決めています。

名医などといった時代ではなくなったようですね。

確かに、外科は専門特化され、高度な技術が必要です。しかし、一人の名医がいたとしても、患者さんに最適な医療を提供するのは、ほぼ不可能。手術は単なる切除行為ではありません。多職種が連携したチームによって治療は成り立っています。

病気を治すだけの時代は終わりました。今は「治療後も、そのひとがどう生きていくか」を支えていくことこそ、外科医の使命だと感じています。

治療法や治療後も大切ですが、治療前も大切です。定期的ながん検診をお忘れなくお願いします。

- 取材協力 -

相澤病院

相澤病院 外科センター長

西田 保則

2007年山梨医科大学(現・山梨大学)医学部卒業後、国立がん研究センター東病院などを経て、2025年より現職。

日本外科学会外科専門医・指導医、日本消化器外科学会専門医・指導医、日本内視鏡外科学会技術認定医、日本腹部救急医学会腹部救急教育医、日本栄養治療学会認定医、日本胆道学会指導医など、多くの資格を有する。

相澤病院のサイトはこちら

http://www.ai-hosp.or.jp

ライター:上田雅也

※この記事は、コンパス第45号(令和7年6月30日発刊)に掲載されたものです。